記錄影片: https://www.facebook.com/ftvnews53/videos/10155547376025901/

個人摘要記錄

申論

陳亭妃

* 解決邊緣化問題,提出行動政府方案

* 五大觀光軸線

* 科技三軸 – 後壁、南科、綠色能源專區

黃偉哲

* 幸福城市

– 子女有能力孝順父母

– 長輩可以得到照顧

– 年輕人有勞動條件保障

– 創業者有新創的空間、創業基金的貸款

– 農民不需要擔心產銷問題

顏純左

* 完成賴清德市長尚未完成的建設

* 毒品趕出校園

* 老人照顧、托嬰補助

* 新營不要被邊緣化

* 台南植物園

* 新營建立道教學校

李俊毅

* 解決停車位問題,給我停車場不要拖吊場

王定宇

* 十年後我們要留下什麼樣的城市?

葉宜津

* 第一個要做的就是路平,城鄉透過交通網路共同發展,縮小城鄉差距

* 試辦民營公共托育,六歲以下一個人一個月三千塊育兒津貼

* 帶團隊向歐洲召商

專家提問:許忠信

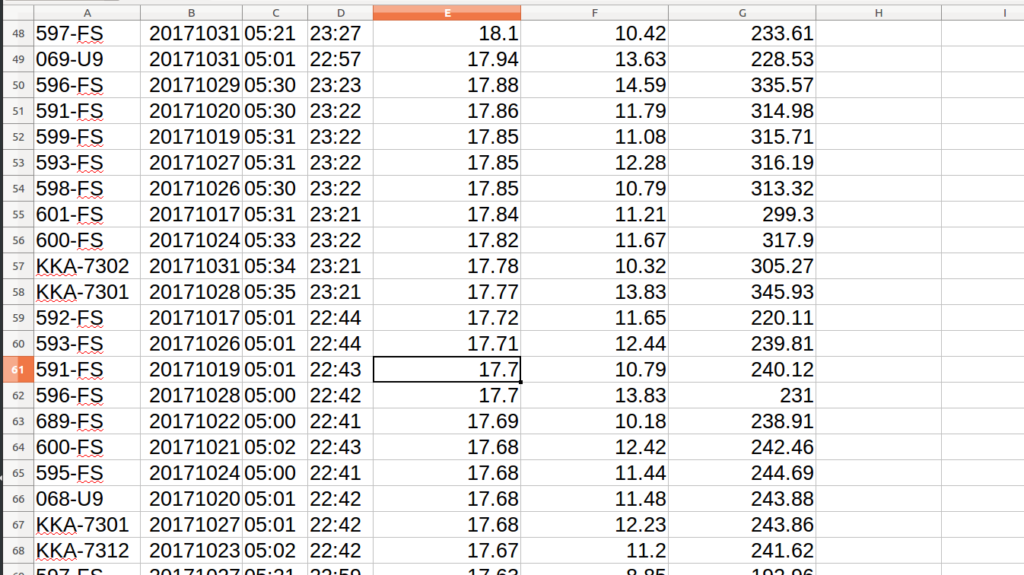

平均每人每月可支配所得 23900 ,排名 14 ,澎湖、苗栗、花蓮都比我們高,很多天賦都沒有開發,一年預算 848 億,負債 1007 億,有限財源如何發展?

1. 台南兵工廠 20 公頃,荒廢 25 年,市政府規劃 2018 設立公園、圖書館與商業區,但是目前商業區已經不被看好,台南公園已經 15 甲地,真的需要另外一個公園嗎?市立圖書館也在旁邊,真的要拿來做圖書館?

2. 白河、六甲、大內、左鎮過去都靠風景區路過的觀光客,但各種新興道路開闢後觀光客不再路過這些地方,如何振興這些地方的經濟?

3. 安平魚光島沒有開發,七股魚塭、將軍七鯤鯓都遇到國有財產局認定國有,現在這些居民都只是租用土地無法開發、政府也沒有進一步安排開發,

黃偉哲

延伸問題,但沒有提到解法。

顏純左

針對 2. 回應

1. 溪北要有大學分校

2. 道教學校

3. 台南植物園

4. 農漁產品冷凍加工廠

5. 山區醫療資源希望中央比照日本時代,要求在山區設置診所

6. 玉井、佳里、麻豆要有一個藝文中心

李俊毅

需要有整個面的都更,地方要有魄力

山區發展問題出在法令限制,市政府應該要鬆綁

濱海地區財產權應該透過都市開發,市府介入重新分配給人民

魚光島應該作為第一個完全綠能的觀光島

王定宇

兵配廠適合作為文創基地

水保區要適度解編

四條東西向重要道路廊帶可以不必全然以觀光為基礎

葉宜津

反對兵配場設置商業區,但希望透過向歐洲招商解決在地缺乏產業與工作機會問題,兵配場應該作為大型展場

陳亭妃

兵配場哪一個是適合的,當選後一定會好好處理

專家提問:張復聚

關於教育,羅馬字教學問題,這關係到台灣的國際競爭力、英語學習的效率、台灣母語保存與發展,羅馬字也是拉丁字,可以拿來寫與學習全世界語言,目前教育部制定的拼音方案就是羅馬字,但學校都沒在教,羅馬字是提昇競爭力很重要的工具。中國漢語拼音就是羅馬字所以有相對優勢,我們一直用ㄅㄆㄇ只能拿來學漢字,比日本字還差。2014越南暴動台商有受傷,2012去考察台商提到不會羅馬字無法學習越南字,所以僱用中國人進行管理,陸續造成很多問題。以前唸書都學ㄅㄆㄇ,現在都直接教漢字,學習效果很差,我們母語 30 年內都會消失,因為家裡都沒在說,母語一旦消失就會讓文化消失。

是否贊成在國小編寫與教育台語、客語的羅馬拼音教材?

顏純左

1. 說台語需要普遍化,讓 30 歲以下家長願意在家裡講母語

2. 國小四年級開始可以用羅馬拼音學習文字

3. 先應該有台語文字出現

李俊毅

這件事我沒有研究,這不是單純一個城市能夠處理,我比較重視孩子的競爭力,也就是英語能力,希望國中小可以全面實施交換學生。幼兒教育公立化是另一個目標

王定宇

台語文教育不管用哪個系統,應該讓國小的母語必修延伸到國中,教審會應該召開專家會議研究統一的台語文系統。台南除了本土語言,更應該走向國際化,全英文教育相當重要,國際學校目前只有外國國籍的學生可以入學很荒謬應該改變

葉宜津

百分之百支持張社長想法,台灣作為基地吸引歐洲廠商共同投資東南亞,孩子應該一開始就學習羅馬拼音而不是ㄅㄆㄇ

陳亭妃

母語教育應該由 6 年延伸到 9 年

黃偉哲

幼兒園、小一學習ㄅㄆㄇ時同時可以學習羅馬拼音,台南過去有第二官方語言辦公室,羅馬拼音可以作為推廣第二官方語言很好的工具,落實方式跟專家共同推動

– 現場抽籤回應 –

李俊毅 – 2

強化台南市招商、促進工商發展,有哪些具體構想?

築巢迎鳥,停車場問題造成商圈萎縮,六心十箭

王定宇 – 5

台南自然增加率是負的,對改善人口結構有何主張?

1. 出生率偏低,幫助年輕人在台南市生兒育女,公立幼托比率偏低,希望普設公立幼兒園外,都市區找私立幼兒園合作讓政府補助公私立差額,提高所得稅抵免

2. 5+2產業在歸仁綠能園區的發展可以帶來就業機會

3. 偏鄉區域強化基礎設施

葉宜津 – 4

對台南市債務減免,開源節流增加總預算有何想法?

台南閒置土地可以透過歐洲招商進行投資開發,善用新住民語言優勢向東南亞做生意

育兒津貼可以帶來人口紅利,應該支持

陳亭妃 – 1

對以市長身份訪中與親中愛台說法,有何主張?

絕對支持城市外交,全世界的城市都應該努力,包括中國。

黃偉哲 – 3

如何看待南鐵東移案?將怎樣推動台南市鐵路地下化?

對於公共建設主張資訊公開透明、社會充分溝通、尊重多數意見、傾聽少數意見。希望可以做更多的溝通,即使已經動工也還是持續溝通。安置方案、補償條件、工程工法是否能照顧大多數人、地下化騰出的土地如何運用等應該有更多討論。

顏純左 – 6

前瞻挹注台南,怎將前瞻基礎建設效益擴展至最大?

只有講前瞻建設的項目編列的理由與故事,沒有 “效益擴展”

結論

葉宜津

歐洲招商,讓孩子學羅馬拼音,兵配場規劃作為國際展場,六歲以下一個人三千

王定宇

大公所小市府化解邊緣化問題,改善整體交通後可以讓人口往第二圈移動

李俊毅

補助老人健保費,凍漲房屋稅,普設停車場,公立幼兒園

顏純左

用行動關心台南而非上電視用嘴巴

黃偉哲

跟賴清德很麻吉,當選市長會用人唯才

陳亭妃

市政顧問會找到各領域的專才協助,五大文化觀光軸,科技三軸,農業漁業產銷中心,市區公車捷運化、郊區運輸多元化,教育、長照