* 本文為網友希望匿名公開之文章,經授權後轉載

關於台南鐵路地下化一事,筆者抱持著反對立場,在此亦需述明,筆者之反對立場與「台南鐵路地下化東移拆遷戶自救會」並不同,該自救會對地下化是抱持贊成的態度,僅對其房屋及土地徵收方式及條件有所異義,而筆者之立場是從根本地反對目前所規劃的台南鐵路地下化計畫。下文中筆者將逐一論述反對台南鐵路地下化的各個面向以及理由,首先便以支持地下化者最常被引用的三個理由開始:

一、鐵道嚴重妨礙的都市的道路交通?

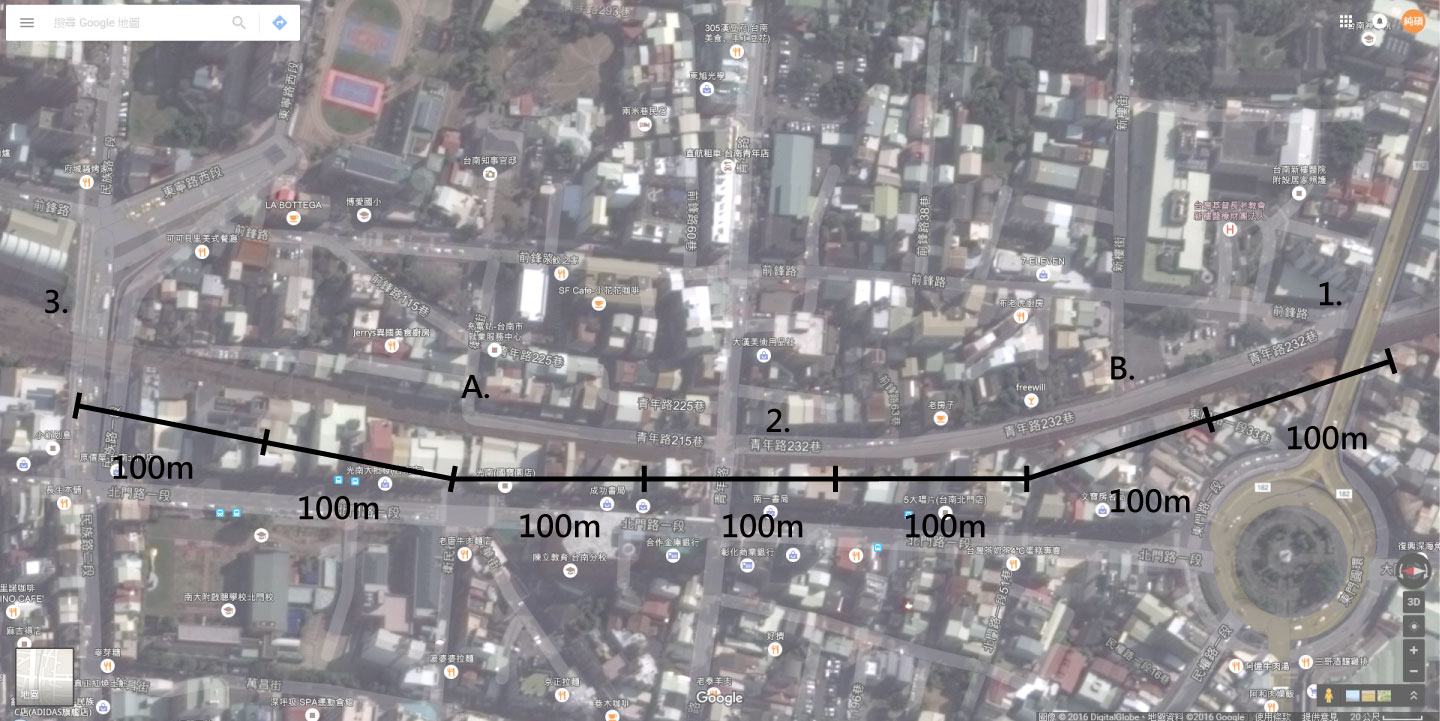

根據台南市鐵路地下化的都市計畫書,鐵道沿線道路的道路服務水平,即便是在尖峰時段,也只有少數會「降至D級」 , 且其中只有青年路、實踐路是具有平交道的橫交道路,其他多數皆維持在C級之上(詳見右圖),意即壅塞狀況與平交道的存在與否並無直接關聯,可見所謂的鐵道 造成城市交通的「嚴重壅塞」,有其過度形容之處。另所有平交道中,青年路便是最被詬病者,但其原因是該處十分鄰近台南火車站,當列車通過時已經在減速狀 態,必然增加平交道閉鎖時間,而少數以台南車站作為終點站的班次,因必須由西正線轉換至東正線而以極慢的速度通過青年路,甚至在該處完全停滯等待車站橫渡 線道岔轉換。這個問題應可就現有的鐵道及公路號誌等硬體設備以及車班調度等面向直接進行改善,並不需耗費鉅資的大興土木。(上圖引用自「變更台南市東區都市計畫(細部計畫)(配合台南市區鐵路地下化計畫)(第一階段)」)

二、鐵道是一道分割城市的刀疤?

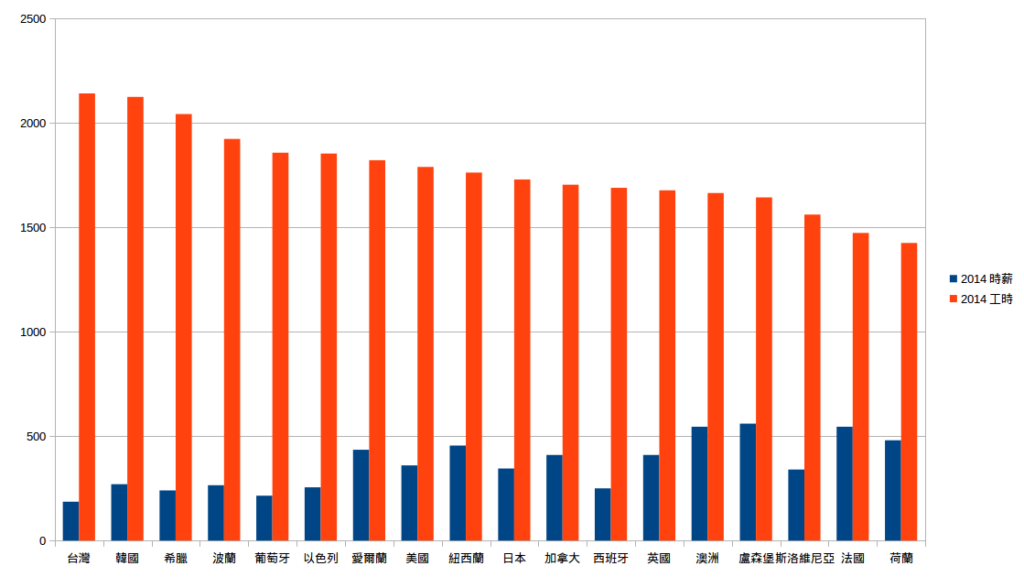

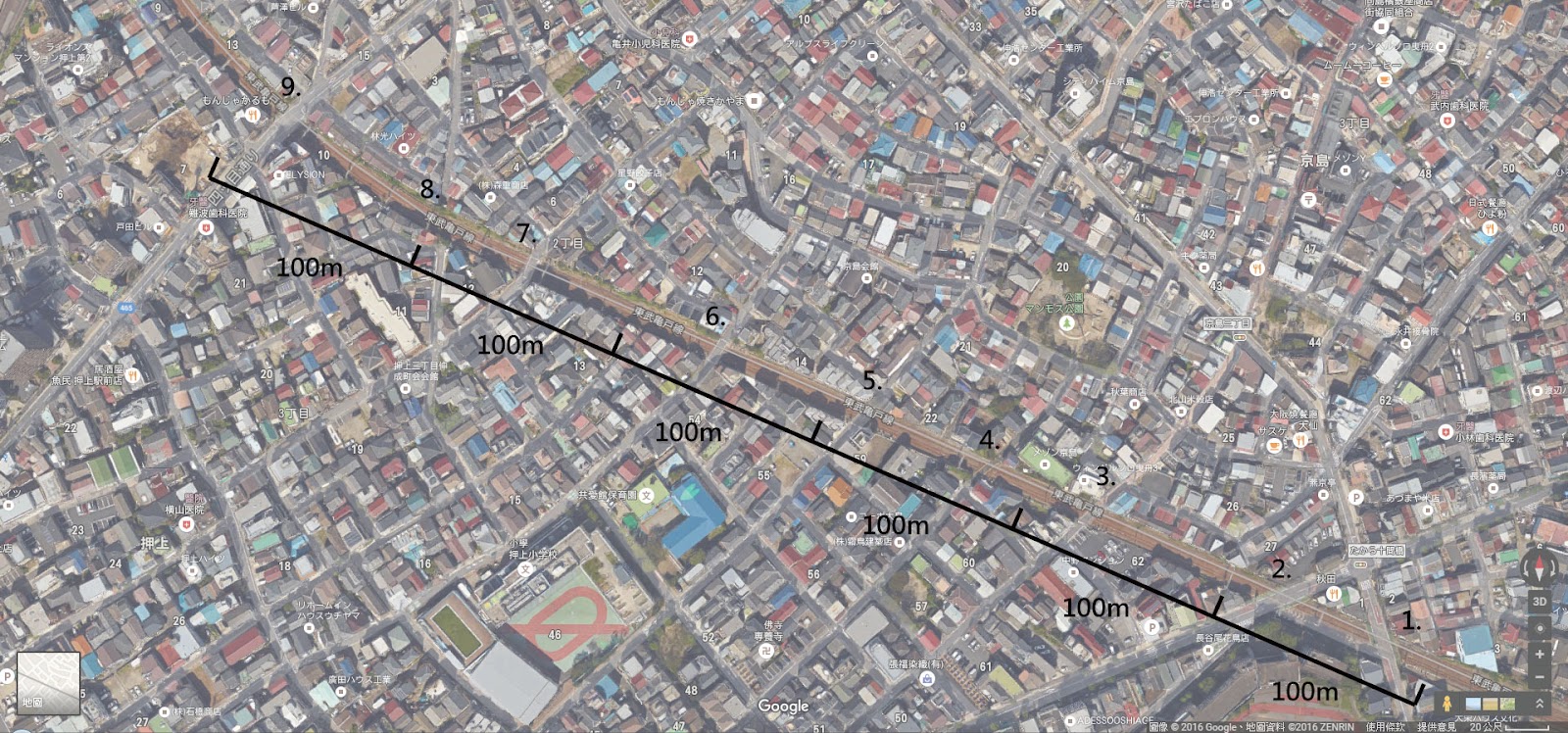

關於鐵道分割城市一說,以筆者對於城市的理解及觀察,城市中本就有各種不同區域的發展特性,其規模大至都市計畫規模的使用分區,小至無尾巷中形成的小型商業聚落,台灣傳統典型的廟埕便是一例(下圖為台南市總趕宮廟埕夜間轉變為小吃聚落的樣態,引用自「爵士樂低音提琴演奏家/林煒盛」網誌)。 台南市區中,鐵道兩側皆為充分開發狀態,在地下化計畫中最常被提及之台南車站前後站兩側的發展差距,只是因發展基礎不同而呈現今日不同樣貌,前站為核心商 業區,後站則為文教及生活區,並非「發展不均」;至於其他區間路段所在的住宅區,長時間發展下來,鐵道兩側的活動、交通動線本就沒有直接關連,也依然發展 良好,鐵道沿線的窄巷,更常可見到社區居民散步休憩,並不見得會成為窳陋空間。而市府於相關計畫書中表示「因鐵道阻隔致使該地區商業活動不熱絡,皆為區域 型商業行為」,試問,台南都會區之核心商業區便集中在台南火車站及中西區,其餘地區自然會偏向區域型小型商業活動,這樣的論述是否有待商榷?若鐵道產生的 區隔對城市帶有負面的影響,如此台南運河是否應該填平?高速公路是否應全面地下化?嘉南大圳也大可封頂改為快速道路?筆者對於地下化的「這一項必要性」, 抱持強烈的不認同與質疑。再者,相較於日本,台灣平面鐵路平交道之數量極為不足;日本城市中之鐵道在每公里內有三、四處規模不一之平交道是極為平常之事, 以下圖一為例,東武鐵道龜戶線於東京都墨田區,六百公尺內便有九處橫交口,且都為平面平交道,不似天橋或地下化易造成動線或空間死角;反觀下圖二,台鐵縱 貫線於台南市區青年路鄰近路段,七百公尺內僅三處橫交路,且僅僅一處為平交道,同時尚有兩處已封閉之橫交口。由此可見鐵道所造成的阻隔,肇因於台灣社會對 於平交道及鐵道的畏懼心理,而非鐵道的存在本身是個錯誤。對於盛行機車的台灣,廣設平交道便能一定程度的紓解少數幾個橫交口機車與汽車爭相並行的情況,同 時也可增加穿越鐵道之便利性,區域型道路則可留給過境型車流。(另關於筆者對日本鐵道地下化計畫中有「市街地の一体化」的概念之看法,於後文再做說明)

(圖一,東武鐵道龜戶線,東京都墨田區)

(圖二,台鐵縱貫線,台南市中西區,其中A.及B.為已封閉之橫交口位置)

三、大多數台南市民皆引頸期盼鐵路地下化的謬論

鐵路地下化乃是台南都會區之大事,但至近日都委會擴大召開專案會議為止,全案仍只將討論的範疇限縮在公部門及自救會中的拆遷爭議、工法爭議當中,遠不及此 案對城市發展關聯重大所應有的討論高度。此外台南市民並非如相關單位、賴市長及諸位立法委員所宣稱的:「極多數」皆支持地下化。一直以來都存在「另作思 考」的聲音,不論是改為高架化、台鐵改道或維持現狀等 等,各方皆有其理由。然而市府除了一再跳針式的繼續宣稱其絕對多數的「正當性基礎」外,對於那些有別於支持地下化的意見,每每都只是以一篇意帶「這些問題 都不是問題」的新聞稿予以駁回而不針對質疑進行回應,甚至曾有過「二十年前提還來得及,現在講太慢了」的回應;這樣的一再宣示,不僅令反對地下化者對這個 宣稱自己為「開放政府」的台南市政府感到失望,更無益於讓尚未深入關心本議題的市民朋友能夠有更完整的了解。以 筆者在網路平台上與其他網友交流的經驗而言,許多網友對於鐵路地下化一事,好一些的對於計畫本身尚有些了解,但僅止於市府一再反覆陳述的地下化效益、目前 的計畫已經是最好的選擇等等,並無對於相關議題批判性的思考。而更大一部分表態支持鐵路地下化者,若要論支持的理由,常只是單純的「要建設才能發展」、 「鐵路地下化才是進步」、「可以有一條捷運了」、「這樣就不用等平交道了」、「平交道那麼危險一定要消除掉」、「可以多一條馬路」、「拆遷戶一坪補償九十 萬還不滿足」等等「一句式」的認知或理由,顯見其對計畫內容所知極為有限。筆者在此無意攻擊任何一位網友,僅欲表達在網路上這樣的普遍現象,便顯示出南市 府再再宣示(許多網友的認知亦是如此)「鐵路地下化是大多數台南市民殷殷期盼二十年的重大建設」,乃是建立在非常多的「不了解」之上,如此這樣的廣大支 持,是否就等同於鐵路地下化有著強大的交通及經濟效益,筆者對此抱持懷疑。

(註:許多鐵路地下化的支持者,常常都只有「一句式」的認知或理由,有時更因意見相左便進行「非台南人」、「一定是火車迷」等無端的意識分類。本圖擷取自數篇不同時間發布在facebook社團「台南諸事會社」上的文章及留言)

四、為了台南市民的生命財產安全,必須消除平交道?

「平交道很危險」,是為公部門每每在表達迫切希望進行鐵路地下化時必當提出的理由,然而事實顯示在過去數年當中,南鐵地下化範圍內平交道所發生的事故並不多,且若有所傷亡,皆是因民眾違規而肇事(詳見下圖一、圖二),並非平交道本身設備故障或其他不可抗力造成意外。此外,只需稍作觀察便可發現台灣駕駛人並無真正落實「停看聽」的規定,總是緊隨前車通過平交道,如青年路那樣的道路特性,一旦北門路紅燈,不良的駕駛習慣便可能造成車輛回堵至平交道範圍內(詳見下圖三),平心而 論,這樣的問題直接由平交道肇生,而是如同尖峰時段時常出現車輛由A路口回堵至B路口,進而造成B路口交通癱瘓一般,號誌燈固然可調整設定減少此狀況發 生,然而問題之根本在於不良駕駛習慣,而非號誌燈的存在。同理,筆者反對以地下化這種對城市環境破壞甚大且耗資甚鉅的工程,來「認證」這個因不良駕駛習慣 而積非成是的「平交道很危險」,猶如因為許多民眾習慣違規停車便取消相關法規一般本末倒置。此外相關公部門更不應為了達到其執政目標,而以此來挑起市民不 必要的恐懼,卻同時對宣導正確行車觀念毫無作為。筆者由衷為相關事故中的傷亡者及受影響者感到遺憾,亦不希望再有意外發生;然而,人命無疑是最容易引起共 鳴的一種概念,宣稱地下化是為了安全可說是完全風向正確的說法;反之回歸事實去討論,說平交道不危險卻極容易被扣上不道德的帽子,「出人命你要負責!?」之類的謬論更是時常隨之而來。如上所述,這樣的說法並不合理,也容易造成錯誤的印象及判斷,若要以此作為非地下化不可的理由,筆者僅對此表達無奈。

(圖一,資料取自台鐵99年~104年「平交道易肇事路段相關資料」,僅收錄台南鐵路地下化計畫範圍內事故)

(圖二,筆者增補資料,根據99年~104年間之網路新聞,僅收錄台南鐵路地下化計畫範圍內之事故)

(圖三,擷取自「臺南市政府鐵路地下化計畫」宣傳動畫」中青年路平交道之場景,由此可見不良駕駛習慣導致當北門路紅燈時汽、機車仍爭相往前擠,致使占用平交道空間。)

五、要建設才能發展?

這是台灣社會對於所謂「發展」最典型的認知謬誤。何謂發展?是興建更多的大樓?亦或是開闢更多的道路?在不動產價格居高不下的今日,許多大樓建成後卻呈現 無人居住的狀態,對於其基地周邊的經濟效益毫無貢獻,卻可能帶動地價房價揚升,如此可算是發展嗎?在公共建築中,蚊子館人人罵,卻難道不知每件公共建築案 起初都高舉發展、繁榮地方的旗幟,以此作為「正當性」而建的嗎?又,鐵路地下化能夠提升台南市民的平均薪資?或者帶動台南的知識經濟?還是能讓台南就此成 為擁有強大移民吸力的城市呢?若是,則根據又為何?台南市都市計畫第五次通盤檢討中對於各區人口的分析,皆指出遷入人口遠不及當初的計畫量,現正進行中的 重劃區卻仍舊打著繁榮地方的口號,著實矛盾。城市發展最重要的動能,應來自於「產業」,如同近年於台南都會區蓬勃發展的觀光產業一般(儘管鐵道尚未地下 化),若公部門執意以「鐵路地下化城市才能進步」作為爭取認同地號召,那麼起碼相對應的產業政策也應一併提出,而非僅僅一句虛浮的口號。

六、地下化後台鐵可捷運化(輿論部分,一併說明筆者對於圖利建商之說的看法)?

先論此議題在民間輿論中之謬處,近期台南市府拋出訊息,即將興建台南市區兩條路線的高架單軌系統;筆者本身對此事充滿期待(儘管認為初步規劃有許多須調整之處),卻十分意外的反對的聲音頗為不少(純粹以網路聲量觀察),常見的理由是「高雄捷運營運現況不佳」、「台南的捷運一定會虧錢」、「炒地皮」等等,姑且不論高捷之實際現況,普遍的謬誤在於許多人除了並無對於MRT及LRT的基本認知, 認為捷運便是像北捷或高捷一樣的高運量捷運系統,因此以台南的人口而言必不符合成本效益,但同時,卻認為僅有單一路線且車班必然較少的台鐵捷運化所產生的 效益值得期待,是否有些矛盾之處?此外關於炒地皮一事,許多人相信市府所稱「南鐵地下化所使用的土地將全數作為公共建設之用,絕無圖利或炒地皮之可能」, 筆者亦認為此說法無誤,但反之,為何建設大眾捷運系統便有炒地皮或圖利廠商之虞呢?除成本效益及開發利益之外,亦時常可見諸如「台南人都騎車開車誰會搭捷 運」、「還是騎車比較方便」這樣的說法。這不僅顯示出大眾對於公共運輸系統之「目的性」有所誤解,更矛盾之處在於若「誰要搭捷運」成立,則是否實際上根本 沒有「台鐵捷運化」的需求?這項「效益」的「必要性」又何在?相信以宏觀的城市發展觀點來看,這樣的說法是有問題的。(本段旨在凸顯這一項被視為南鐵地下化之正當性及必要性的重要指標-輿論,在相關議題的討論上一再出現矛盾與不合邏輯的狀況,若要表達筆者對於這些議題的完整看法則稍嫌離題,在此便不做陳述。)

七、地下化後台鐵可捷運化(實質運作部分)?

台鐵縱貫線屬於混成型軌道路線且車種不一,並非單一化捷運路線,即使名義上捷運化,經常性的列車待避亦會影響運作效率,一般待閉時間至少約五分鐘,都已相 當於一般捷運的發車間距,且若屆時捷運化列車只會僅在地下化區間內行駛,更勢必將影響縱貫線城際列車的運作,然筆者至此並未看到任何評估資料可供檢驗(相 信台鐵應該有相關評估,但應讓外界得以檢視)。再者,即便混成型電車捷運在日本也時常可見,但其必須具備相應之硬體設備,以台鐵目前加減速等性能落差頗大的設備而言,真正有效率的捷運化目標恐怕有待考驗,反之弄巧成拙使得區域鐵道壅塞的可能性則令人擔憂。

八、多一條道路,多一分方便(交通部份)?

此論點想來是近年時常被提出的,地狹人稠的台灣,猶如日本、歐洲傳統城市一般,土地有限、道路空間有限,日本一向素有鐵道王國的美稱自不在話下,在其近代 化的過程中甚至是以鐵道來引導城市的擴展;歐洲城市除了早期便已建立的路面輕軌、地鐵系統之外,近年也越來越多城市逐步在推行「無車城市」,即便是在公路 主義盛行的美國,同樣重新開始擁抱路面電車等公共運輸系統,此全肇因於在歐美國家在三十年前便已證實了「越多的公路,只會引入越多的汽車,而無法解決塞車 的問題」。台灣本身便不具備廣設公路的土地條件,卻成為全球道路密度數一數二的國家,如今台南市區違停處處可見、部分道路交通擁擠、普遍停車空間不足(筆 者不支持廣設停車場這類破壞都市空間的舉措,此論點與「珍.雅各」所提出的論點相近),仍要繼續引入更多的車輛嗎?

九、多一條道路,多一分方便(實際落實部份)?

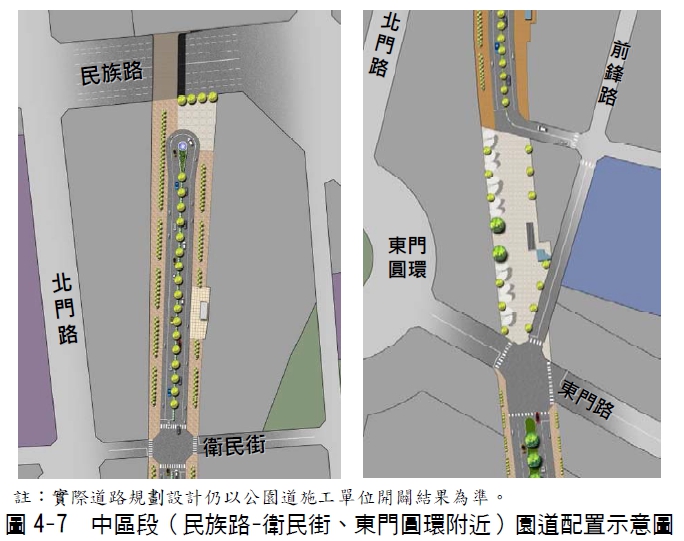

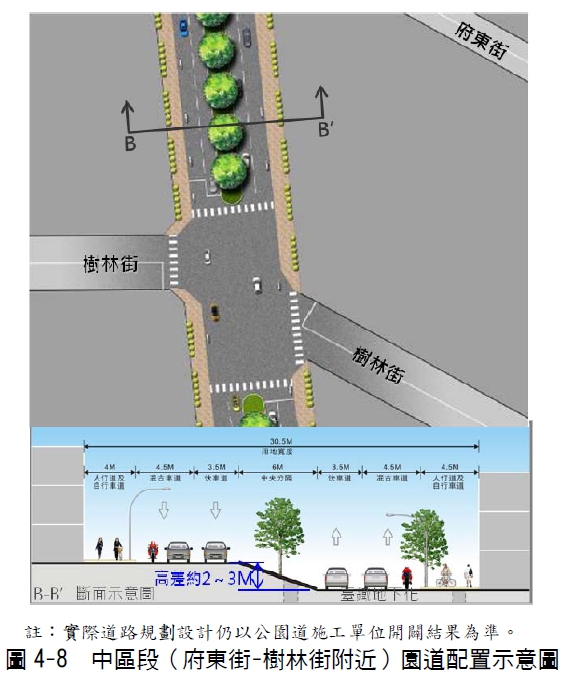

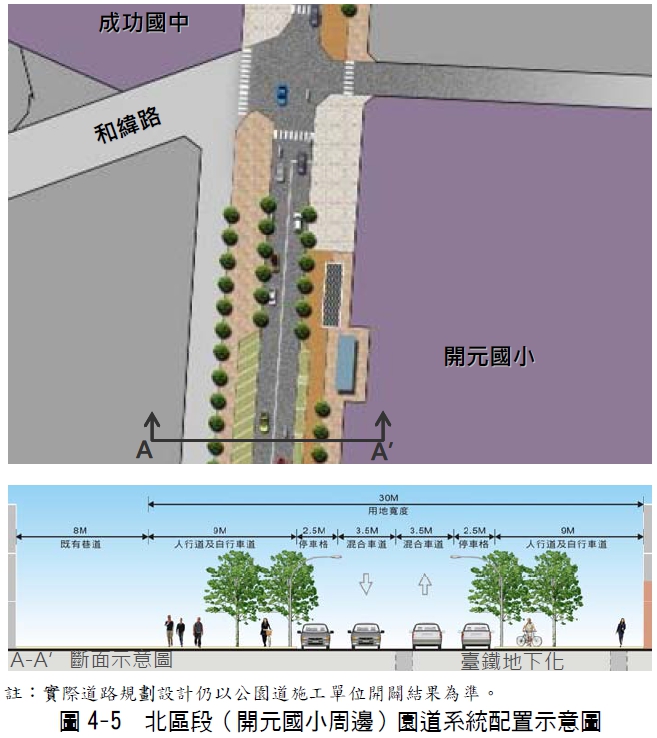

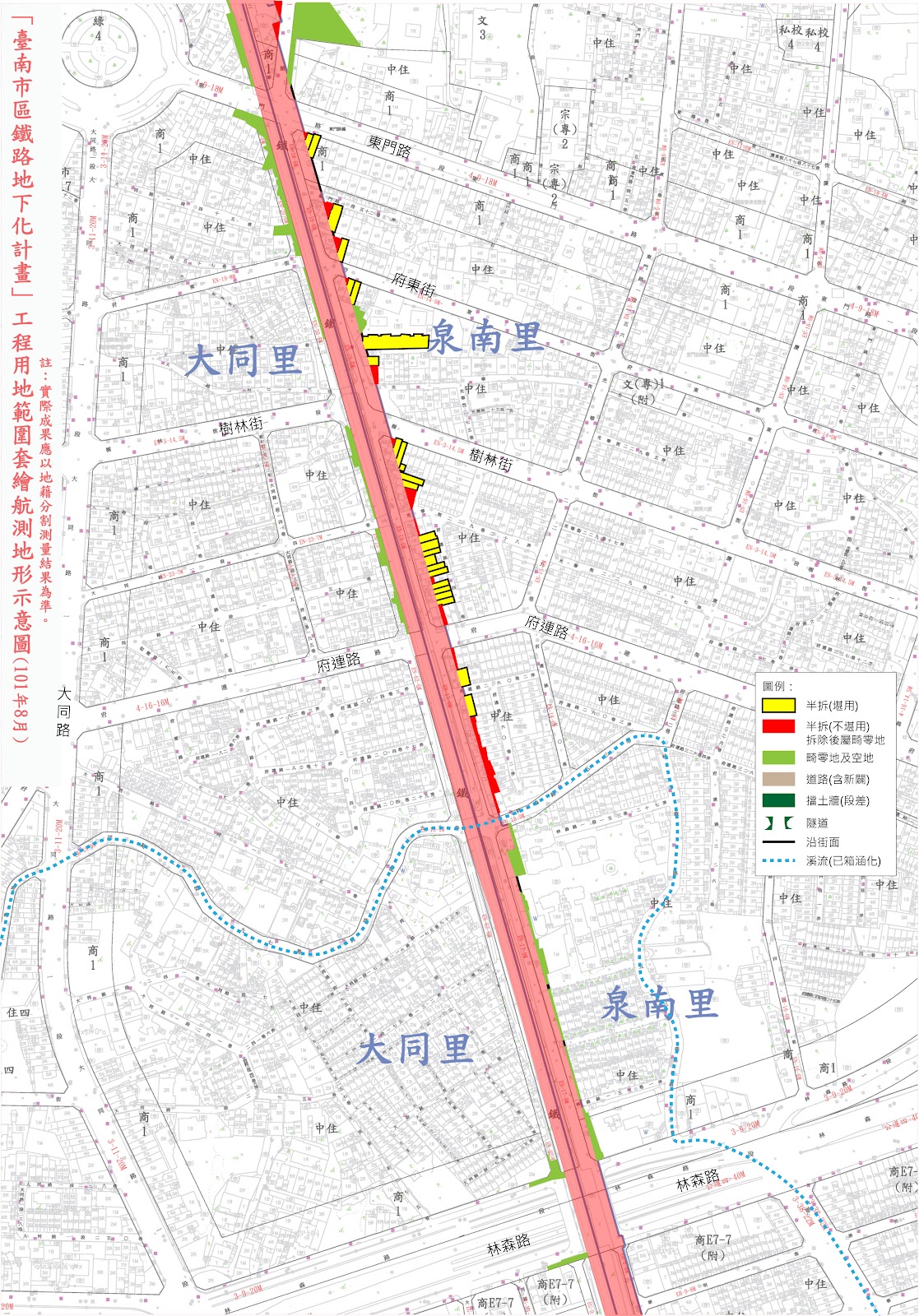

根據地下化相關都市計畫書,地下化後創造的「公園道」,除了路面空間時常必須設置通風塔等必要設施造成動線空間受阻之外,這條道路也「並非」如許多台南市 民想像的一般是條連貫市區南北的新道路。若以火車站為界分為南、北兩段來看,北段道路雖較無地形問題,整條卻在柴頭港溪南岸住宅區內停止,該處道路二側皆 為狹小巷弄,如此究竟可解決交通問題抑或反而產生新的交通瓶頸?另外南段道路也並無法如許多市民所想像的,由台南火車站一路往南暢行至生產路,其中多處中 斷或與其他道路匯流(詳見右圖),更因地形因素在部分路段兩向道路之間呈現高達二到三公尺的高程落差(詳見下左圖),道路寬度亦寬寬窄窄不斷的變化,高程 也非一昧的填平即可,更須配合周邊既有巷道及建築之高程,或者與既有平行巷道之整合是否適當(詳見下右圖),諸般問題若無法克服,筆者不認為這是一種適合 開闢新道路的空間,若強行開闢,除空間品質不佳,更可能影響交通甚至肇生事故。(續下節)

本節圖片取自「變更台南市主要計畫(配合市區鐵路地下化計畫)(部份鐵路用地、住宅區變更為公園道用地)」

十、多一條美美的公園道很好呀?

實際上沿著鐵道走一遭,便可知道鐵道兩側(尤其西側)多處緊鄰著民宅,這些建築的「背面、側面」不論地面空間或建築立面,在居民疏於維護與權責單位鬆散的 管理之下,常常成為都市環境中的窳陋角落,而若按照目前的計劃,鐵道東側也將遺留許多拆除後的殘跡、畸零地(沿線多為連棟式街屋),而非經過設計的建築立 面,亦無法建立良好的街道環境,將可能淪為機能不全、景觀破碎、純為車輛而生的過境車道。台南市平實營區圍牆外的人行道便是一例,在對向商業活動尚未活絡 前,因都市機能的缺乏,人行道本身使用性極低,即便路上車來車往,卻蕭瑟的令人卻步,時至今日也僅少數搭乘公車及停車的市民會踏上那條人行道;若要說鐵路 地下化將創造一條美麗的康莊大道,恐怕實際狀況會令人失望。而這問題,不曾在任何公部門參與的場合或論述中被提及、更不用說有深入的討論了,「支持的市民們」,恐怕更是毫無所悉。而要解決這樣的問題,於第六節所提的「大規模都更」將會成為必要手段。筆者認為,若鐵道立體化勢在必行,不論地下或高架化,只要是一刀劃過的徵收方式,上述的問題就勢必發生。(續下節)

十一、關於拆遷

必須再次重申關於台南鐵路地下化的贊成與反對一事,拆遷戶自救會抱持的是支持的態度,僅對目前的地下化計畫相關徵收及施工方式有異議,並非反對地下化,因此市府宣稱自救會為「少數的反對者」, 有其不精準且誤導之處;反之筆者是因認為目前的計劃「效益不明、目標模糊、必要性之陳述空洞」等等理由而反對繼續推度目前的計畫。拆遷爭議鬧得沸沸揚揚, 然而在網路上發言的論述中,卻時常看見「雖然拆遷戶值得同情,但為了城市發展,少數人的犧牲是必要的」,在此不討論諸如人權等等的道德問題,僅表達可由再再出 現這種論述的情況中發現,拆遷的多寡事實上並非市民在真正在意之事,多十戶、少十戶,大眾實則無感。市府與鐵工局一再強調自身的方案拆遷最少,筆者以為這 僅僅是一種用道德感旁敲側擊引導人們支持的手段,實在不應成為計劃討論的核心,不但不切中計劃核心(交通及城市再造),還十分容易誤導對本案了解不深的市 民,甚至引發許多情緒性發言。且徵收乃大型公共工程無可避免的情況,承接第九段所述,在這樣對都市空間影響甚大的工程當中,既然徵收無可避免,曾更應以整 體規劃為考量,以適當且必要的徵收創造新且完整的城市紋理。筆者不反對拆遷,但應合法合情還需合理,而非一昧「徵收最少」,實則使得都市空間變得更加破碎,就如同「海安路地下街」一般,當初何嘗不是萬眾期待,然而結果難道不更像一把剖過古都的刀嗎?

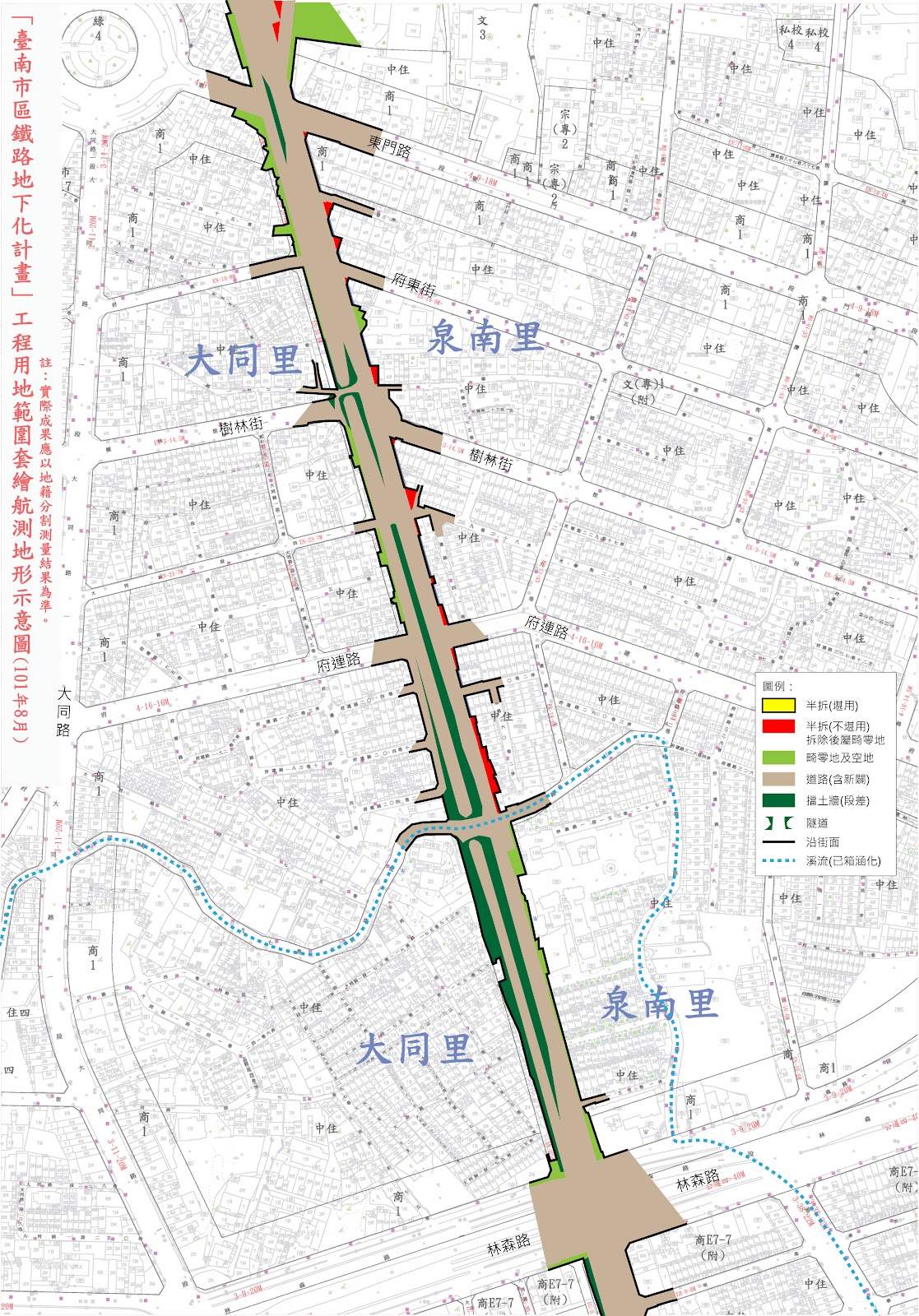

(關於九至十一節所述「不佳之路廊空間」,筆者以相關航測圖做圖底分析之方式說明,詳見下頁)

(鐵路地下化用地及拆遷後狀況)

(多數支持者理想之路廊狀況)

(實際上路廊將被地形分割,難以一體化,部分道路交叉口可能難以銜接)

(最終產生的道路沿街面,將非如一般街道有平順之沿街面,除西側現況建築物長期不經整理的「背面」將會露出,東側更將留下多處拆遷後殘破、隨興修補的立面,又因畸零地而使街側空間凹凸不平,且非公有地將難以管理)

十二、所花經費的效益

地下化是所有立體化工程中花費最鉅者,同樣的經費,即使以市府所宣稱的會造成更多徵收拆除(上一項已說明拆遷問題並非台南市民真正在乎之議題),仍可較地下化進行長度更長的立體化工程。

十三、擱置二十年之計畫,應有所檢討

延伸上一項所述,目前的計劃是以原台南市作為評估母體,但物換星移,當時計劃的母體早已有大規模的變動,此時沿用舊計畫本應有所檢討;且台南市區之發展亦 有往東、東北擴展之趨勢,永康、新市亦為人口稠密區,姑且不論筆者上述對現有計畫交通效益的質疑,若地下化真能創造巨大的交通效益,不合併檢討是否有不周 全之處?儘管賴市長已「宣示」有信心「在動工後」爭取地下化延伸至永康,但除了這樣的宣示無實際效力之外,也似乎在未實際評估的狀況下稍有信口開河之虞。 地下化北延永康,不只需穿越高程段差極高的柴頭港溪,還因必須連接往新市的高架路段,勢必在永康站以北,永康工業區間產生比平面鐵道更無法跨越的鐵路引 道,而此區間之距離過短是否造成坡度過大或列車耗損加重等等問題也未有說明,又,相關的空間規劃亦尚未提出。如此挖東牆補西牆的計畫策略,無法服人。

十四、台南的地形較為複雜

在上月29日台南縣前縣長蘇煥智先生以其觀點對於南鐵地下化一事召開記者會後,南市府在一如既往迅速「駁回」的新聞稿中首度坦承台 南鐵路沿線地形較為複雜,不似高雄及台北鐵道沿線一般平坦單純。筆者對於地下水一事不甚瞭解則不多虛言,然而關於「地形」,(部分已於九至十一節陳述 過),南鐵地下化範圍內共穿越了至少三條溪流,數公里地形劇烈起伏的路段,在過往建設鐵道時是以土堤方式克服地形的變化,對於地形地貌的影響較小,也較能 維持城市的既有紋理。然而現計畫的明挖施工法,卻必然徹底破壞沿線之地貌,均值化的回填對於既有依地勢而建的道路及建築物也極不友善, 段差是否又造成新的囊底路或壓縮空間的擋土牆?再者,鄰近台南火車站之小東路及民族路口皆是因溪流經過所形成之小型河谷,台南火車站猶如矗立一座小島之 上,若地下化,則試問如何克服此處極大的地形高差?若車站站體深挖,環境破壞將擴大、經費也可能大幅度上升,而若淺挖,填平谷地則是筆者絕無法接受的做 法。然事實是依照目前公布的相關規劃,鐵道地下化後,沿線高架橋或地下道之處理方式皆是「拆除或填平」,有違筆者本身一貫反對破壞城市地貌之主張,且其中 多處地下道乃是少數流淌於府城之溪流所遺留之地貌,在此順帶一提,在台灣社會日漸重視文化建設的今日,有越來越多的古道、古橋已指定為古蹟,尚且就不說這 條「已存在百年而且唯一」的縱貫線是條「古道」,在地下化範圍內仍有多處日本時代早期便已存在的古橋、墩座、擋土牆等等設施。其中最大者便是位於民族路及 大同路179巷兩處的鐵道橋樑,即便或多或少的維護改建,也依然留存明顯之遺構,同時也是今日以箱涵化之都市河川曾經流淌的明證。在此以文化立市的台南非 但不設法彰顯地形地貌在其文化脈絡上的價值,更以「填平」如此粗糙的方式處理,頗令人失望。反之維持現狀或高架化,便無這項問題,更或許能夠期待經由環境 再造的方式,使這些被埋沒已久的文化資產重新成為注目焦點。

(位於大同路179巷處的鐵道橋樑、橋墩以及該處明顯下陷的地形,都是「竹溪」所創造之地景地貌,同時也是日本時期之遺構,然而長期以來台南市並不重視這項文化資產,反而放任成為城市之凌亂角落。圖片擷取自google map街景。)

十五、地下化是進步城市的象徵

關於鐵路地下化,市府及鐵工局一再地宣稱鐵路地下化是台南城市進步的重要契機亦為必要手段,儼然「進步的城市容不得地面鐵道的存在」的姿態。筆者認為,這 點便是除了「不用等平交道」之外,多數支持者所抱持的「核心信仰」,但同時,也是筆者對於鐵路地下化相關討論中最不認同之處。本文便以此作為最後的核心探 討:

首先,何謂「進步的城市」?擁有高生活素養的市民?擁有高生活品質的城市空間?擁有十分便利的(公共)交通系統?能在經濟發展的同時保留城市獨特的元素? 擁有高度的經濟發展?城市產業具備高度的創造性?還是城市設施充分反映後氣候變遷時代?進步城市的定義自然不只前述幾項標準,然而回頭看看台南鐵路地下 化,能為台南帶來上述哪一項成果呢?其中若非在前面幾項的說明中已提出個人的質疑,便是根本毫無相關。僅關於因應氣候變遷,在鐵路地下化都市計畫書中提及 了海綿城市、滲透式街道的構想,但試問,海綿城市與滲透式街道,應當是一種全市性的作為?亦或僅是在單一街道上「示範」?即便是「先示範再推廣」,也大可 與鐵路地下化脫鉤,其間並無任何必然關連。

其二,若所謂「進步」代表著更有效率的交通方式,除了上述所提關於地面道路交通的部分,自然更必須探討地下化工程的核心對象:鐵道運輸的效率。本文於第二節說明所提日本的「市街地の一体化」,此為筆者在對鐵路地下化做調查時於日本鐵道工程相關資料中所見之專有名詞,不斷與「開かずの踏切」 (打不開的平交道)同時出現在各種資料中,可見平交道確實有其造成交通阻礙的可能性,鐵道分割城市,也確有其事,普世皆然。然而這兩樣問題皆在上述說明中 表達了不認同與質疑的立場,且對比不同案例後更顯台南急於鐵路地下化之必要性薄弱,如下說明。姑且不論日本城市鐵道地下化在總體城市鐵道中的比例佔了多 少,僅單純看已地下化的個案,以筆者調查後歸納之結論而言,日本鐵路地下化工程具備幾項特點 :(一)工程長度通常相對較短,不超過三公里。調查至今未有一處超越南鐵地下化之長度。(二)地下化前,沿線平交道已達到每小時超過四十分鐘為遮斷狀態的 擁擠程度。台南市區僅尖峰時段約三十分鐘,且有不必地下化便可改善的可能。(三)地下化周邊地區為城市商業蛋黃區(衛星城市亦然)或交通幹道。(四)地下 化工程通常不只是將原有格局的鐵道地下化,且常包含「複線化工程」、「分道(流)工程」、「整合」等等其他擴大效益之目的。(五)公共運輸節點的整合,電 車與電車、電車與新幹線等等。(六)因地面空間已飽和而不得不地下化,例如地面空間已有高架道路而無法高架化。(七)位於人口稠密區。以東京「衛星都市」 世田谷區「京王電鐵京王線」最長的一段地下化為例,其長度7.8公里為少數超過三公里之地下化區段,該市人口密度: 15,820人/km² ,而原台南市地下化8.23公里,人口密度僅4,395.6 /km² 。以下為兩者比較表:

|

|

京王電鐵京王線

|

台鐵縱貫線台南市區段

|

|

地下化區間長度

|

7.8公里

|

8.23公里

|

|

工程目的

|

解決「 開かずの踏切 」,消除25處平交道。

|

消除9處平交道;增設2處通勤車站,台鐵捷運化。

|

|

區域人口密度

|

15,820人/km²

|

4,395.6 /km²

|

|

軌道空間改善

|

四軌化,且分為高架化及地下化,增加鐵道容量,解決鐵道壅塞問題。

|

無,僅將原有格局之鐵道地下化。

|

同樣以京王線於東京新宿的地下化區段來看,此區段是舊有路線改建,工 程長度僅約三公里,且因地下化前,預定路線上便已有高架公路通過,除「隧道式」地下化外無其他選擇,而工程最主要的目的,是將京王線與有其他總共十九條電 車線通過的新宿站連接起來,達成更高的通勤運輸效率,「效益」及「必要性」顯而易見;同時地下化之後所遺留的地面空間,並非作為道路使用,而是改建成帶狀 公園。(詳見下圖)此帶狀公園與目前南鐵案規劃之「公園道」相差甚遠,主要保留給行人及單車,部分則闢為鄰里停車場,反觀台南的規劃仍是以汽機車交通為 主,不可相提並論。由此回過頭來看南鐵地下化計畫,台鐵捷運化的部分本文已在第六、第七節提出質疑,其他便無與其他公共交通系統整合的規劃,即便今年南市 府已宣布著手規劃台南市區高架單軌,也仍不見整合性的規劃。與日本部分案例對比後,筆者實不認為南鐵地下化在交通上的改善有那樣巨大,值得花費293億去 大興土木。(或者,則請市府交通局提出對應的評估數據了。)

(京王線於笹塚~新宿區間地下化後,原路廊改建為公園,而非「公園道」。擷取自google map街景。)

再者,地下化並非唯一的選項,世界各國對於鐵道立體化的方式千百種,每一種方式又各有其多樣的變化方式,甚至能創造獨特的城市地景,是否可能衍生更多的附 加價值或城市文化則視使用者而定(例如東京的2k540 AKI-OKA ARTISAN),唯獨隧道式地下化將使鐵道

與 城市活動毫無連結;而南市府一再的強調南鐵地下化勢在必行,且已經為核定計畫,儼然「沒有其他選項,不要就拉倒」的態勢,造成外界對此議題的嚴重思維定錨 效應,筆者對此深感不認同。綜觀世界各國各大車站及城市鐵道,仍維持地面運行者多不勝數,其中更不乏許多先進國家,英國、法國、德國、日本等國各大城市的 主要車站,若非維持平面則為高架式車站,地下化的例子反而極為少數,長度也多是相對較短,另一方面整合其他軌道運輸系統者也所在多有;反觀台南鐵路地下 化,不只鐵道格局未有擴大,也未與其他運輸系統整合(包含城市道路系統、號誌等等),此外地下化更無法因應未來縱貫線日漸增長的運輸量,若運量飽和,將會 是最不具空間調整彈性的方式,對於極端氣候的應變能力以及日常營運的資源耗費也最高。

十六、應重新進行全盤性檢討及整合規劃

針對目前所計畫之南鐵地下化計畫,相關單位應對於本文所提列諸點進行詳盡的說明,而非用空洞的「沒有問題」、「不是問題」、「少數人有所誤解」迴避質疑, 同時公部門單位本為為人民服務之組織,若有相關評估資料也應對等的全數公開,而非一再政令式的宣傳自身意志並影響市民的判斷,且公部門握有來自人民的龐大 資源,理當負責統籌各方資訊,而非要求資源相對匱乏之對立方自行提出需龐大人、物、經費資源才能取得之資訊或進行相關研究,才較能符合當前市府部門高舉的 「開放政府」大旗所標榜的精神。筆者以為,對於台南市區鐵道的未來何去何從,應確實以現況作為調查母體,重新進行全盤性檢討及整合規劃,並忠於事實、秉持 新時代的精神(人本、環保、文化、大眾運輸…)進行規劃,而非像台南市都市計畫第五次通盤檢討中令人費解的矛盾現象「明明人口成長未達四通目標,卻仍不斷 開闢新重劃區」一般,用開發至上的思維將城市的未來限縮在更多耗費鉅資卻效益不明的浩大工程當中,也唯有如此,才可將台灣由民粹式、政績式的虛耗建設漩渦 中一步步推向真正「適性建設」的目標。

十七、筆者對於台南市區交通的展望

(一)鐵道應在對其立體化之議題重新評估完成之前先維持現狀, 期間可就現有環境進行整頓,沿線景觀加強管理,營造優良的鐵道沿線景觀,以強化文化觀光城市的意象(鐵道沿線風景時常是旅行者對於城市的第一印象,而非車 站出口)。亦可酌予重新開闢地下道、天橋處或早年封閉的平交道,以打通地下道或天橋所產生的囊底路及窳陋角落(平交道安全與否一事已於前文說明,不再冗 述),同時增加空間使用彈性。

(二)應將鐵道交通未來調整的彈性考慮在內, 根據媒體報導、筆者自身的調查及網路平台上的討論(如「台灣鐵道暨國土規劃學會」、「PTT鐵道版」),縱貫線在各大都會區間的複線化並非不曾被提起討論 過,只因目前鐵道容量尚能負荷而仍未有動作,僅南港段進行了三軌化工程(該工程一則為地下化限縮擴充可能性之實例,二則說明確實具有複線化需求),然而根 據台鐵的運量統計,鐵道運量是連年提升,加上通勤行為的轉變,鐵道區域型壅塞將可能日漸嚴重,應審慎考量日後擴充需求。

(三)在減少城市汽機車數量的目標下,舊城區應廣闢輕軌路線, 輕軌具備成本最低、經費最低、工期最短、景觀影響最小、最可被親近且具有相較公車更穩定舒適等特質,無疑是最適合台南市舊城區之公共運輸系統。台南市民對 於輕軌一向抱著懷疑的態度,認為輕軌的進入將使舊城區更加壅塞。然而筆者認為此認知才確實為「誤解」,因人們是以現況汽機車數量來想像,且忽略輕軌可與汽 機車共線之特質;公共運輸之目的除提供市民基本「行的權利」之外,便是希望能夠以此減低私人載具的使用並排除壅塞情況,因此若以「輕軌會妨礙我開、騎車」 的觀點來思考,可謂完全忽略公共運輸存在之目的。而關於輕軌之開發,南市府過去雖曾研擬過,卻無疾而終,實為可惜。在歐洲多處較台南古老的城市中,即便是 更高的密度、更狹窄的街道,都有輕軌運行期間,台南又何嘗不可呢?

(四)續推高架單軌捷運系統。 連接市區的主要幹道時常發生壅塞情況,且都會區仍有繼續往外擴散之趨勢,因此連接城市核心及外圍區域且不受交通壅塞影響的公共運輸有其必要性,考量按照目 前趨勢,台南都會區人口並不會有劇烈的成長,因此輕至中運量的捷運系統較為適合,又因台南路幅普遍較小,不適合開挖建設MRT,亦不符合其經濟效益,因此 採高架且遮蔽感較低的單軌應為城市中程公共運輸系統最適合的選擇。

(五)落實國道客運不進城。 台灣城際通勤越來越頻繁,若遇特殊節日,公路交通的壅塞可謂一路由城市外圍的高速公路蔓延至城市核心,其中機動性低落的大型車輛更易使壅塞加劇,且相較平 交道,素質難以控管又穿梭於城市大小路徑內的大型車輛,更易造成交通事故。因此應於國道沿線設置國道客運轉運點,盡可能使國道客運大型車輛不必進入平面道 路,乘客則再由其他城市公共運輸系統進行接駁、轉乘。

(六)落實裝卸車位機制。 城市交通壅塞除了車輛過多之外,時常也因單一違停便可造成嚴重的交通瓶頸,以筆者自身的觀察,影響交通的違停車輛主要多是臨停汽車,其中除私人汽車之外, 便是提供商家物流服務的小型貨運車輛。假設上述幾點所提的公共交通系統可有效降低私人運具的使用,同時若能提供裝卸車位並嚴格管理貨運車輛,勢必能夠更加 降低市區壅塞的狀況,對於城市景觀亦可有正面的貢獻。當然,這問題還包含現行諸多住商大樓在應法規要求設置裝卸車位後,卻在取得使照後將其塗銷,或裝卸車 位一開始便設置於不當的位置導致使用不便等等問題,公部門若有心整頓交通,此議題也不應忽視。

(七)落實人行空間品質提升。 台南市人行空間相較其他五都顯得極為不足,且流暢度不佳,筆者在此由衷肯定賴清德市長推行之騎樓暢通計畫,其計畫推行路段的人行空間得到長足的改善;然而 以整個城市的尺度而言仍杯水車薪,若要人們放棄私人載具,優良的步行空間是勢必得先行完成的重要誘因之一,若無友善的步行空間,加上南台灣氣候條件,如何 說服人們選擇較為悠閒且不需要冷氣的交通方式呢?

(八)公共交通系統大整合。 綜合以上幾點,筆者不諱言的主張認為台南應建構以公共運輸為主的城市交通系統,其中台南車站因物理位置及社會心理地位的特殊性,不論是否進行立體化,皆應 做為城市交通的轉運核心。上述說明中已提及南鐵地下化計畫並未整合進任何公共運輸系統,對此筆者期待台南火車站在未來能夠成為台南都會區主要的軌道運輸轉 運核心,連接城市核心的輕軌系統,輕軌系統則連接較外圍的高架單軌系統(亦可有一、二條單軌路線直接連接台南車站),最後由單軌連接諸如國道客運等等其他 可能的轉運節點,以此達到最佳的公共運輸效益。

後記:交通並不只是交通

交通,簡言之就是有某個物理位置移動至另一個物理位置的「過程」,不論是日常的通勤或是旅遊中的移動,那個過程都隱含著連續空間中的時間序列,意即「人的 體驗」。筆者個人十分重視這樣的過程,反之則盡可能地避免「上車睡覺下車尿尿」,在此無意批評慣於在交通過程中稍作休息的朋友,僅表達筆者個人偏好。何以 如此?即便是每日同樣時間同樣路線同樣方式的日常通勤,因為個體間微小的差異,便可創造出絕不可能重複的時空間組合,即便每一天看似相同,實則不曾重複的 體驗。抬頭看看遠方的高樓,或許發現不曾注意過的建築設計巧思;等紅燈轉頭時看看行道樹,可能正開出今夏第一朵鳳凰花;稍稍放慢一下速度,終於意識到原來 城市也有著高低起伏的地形與溪流;有時也因為這樣而發現一些可以加入私藏名單的。這些微不足道的小事,不論是否從事創意產業或就讀藝文科系,對於這個凡事 強調創新的時代及社會,都有可能成為嶄新想法的種子。反之若收起感官,落入真正單調的日復一日,則那些種子,也僅只能不著根的消失於無形。

筆者多次在鐵道沿線看見大小市民朋友們在「看火車」,本身也能夠以城市風景的角度來欣賞火車由身邊奔馳而過,在許多電影及動畫中都不難見到以鐵道作為背景 的城市場景(即便劇情與鐵道無關),以台灣來說,台北的城市景觀也時常包含捷運在高架鐵道上奔馳的空拍場景(反之地下化的火車則毫無可能,殭屍片或許可以 吧…),搭乘高架捷運的人們,也能夠用不同於在地面上或地下移動的視角,重新觀察自己所生活的環境。筆者認為,城市的風貌越是多元,越可為人們帶來感 官、心理上的刺激,刺激則可能帶來啟發,最終創造突破性的新價值。

台灣人時常將國際觀掛在嘴邊,但如鐵道的發展具備什麼樣的可能性之類的議題,卻時常僅以台北鐵路地下化做為參考對象,甚至「不給地下化就是把台南人當作二 等公民」這樣的說法也時有所聞(同樣的現象也在桃園發生),然而鐵道的多元面貌,如同在紐約甚至有鐵道橋梁為了讓船隻能夠通過,而以升降橋來因應的做法、 澳洲有十字交叉的鐵道、加拿大有鐵道貫穿海濱公園但僅以低矮的欄杆阻隔,許多台灣人想都不曾想過的方式,在其他國家早已非罕事,究竟我們應該繼續自滿於身 為井底之蛙,或是敞開眼睛重新思考各種不同的可能呢?被指控破壞天際線的 高架鐵道,事實上高度甚至不超過一般的透天民宅,位於特定端景處,亦可經過設計創造出獨特的城市景觀,甚至可供市民活動的新場域。人與鐵道的關係是否可能 重新定義,這些都端看「空間」如何引導人們去接觸不曾想像過的體驗,不同的體驗,便是誘發獨特文化的最佳觸媒。充斥柏油道路與汽機車的城市,即便快速便 捷,那樣的街道也了無生趣,筆者最後在此呼籲,若公部門尚且懂得引進雙層露天巴士作為觀光的噱頭,某種程度便表示同意交通可作為一種「體驗」的方式;同 理,並非只有在旅行時才能夠「體驗」,日常生活又何嘗不可,其他的交通工具是否也能以這樣的思維來重新思考呢?

參考資料