一些朋友對於我說蘇前縣長的提議務實一說頗為不滿,所以希望做進一步的說明。

簡單的說,如果希望在永康看到鐵路地下化或高架化,基本上只有蘇前縣長提議的方式,將鐵路地下化計畫取消,轉為高架化直接延伸到南科,是比較有機會在短期內執行的,其他的方案都至少需要 20~30 年的醞釀,不會是任何議員說要幫忙爭取就可能在一兩任的任期內發生太大轉變。

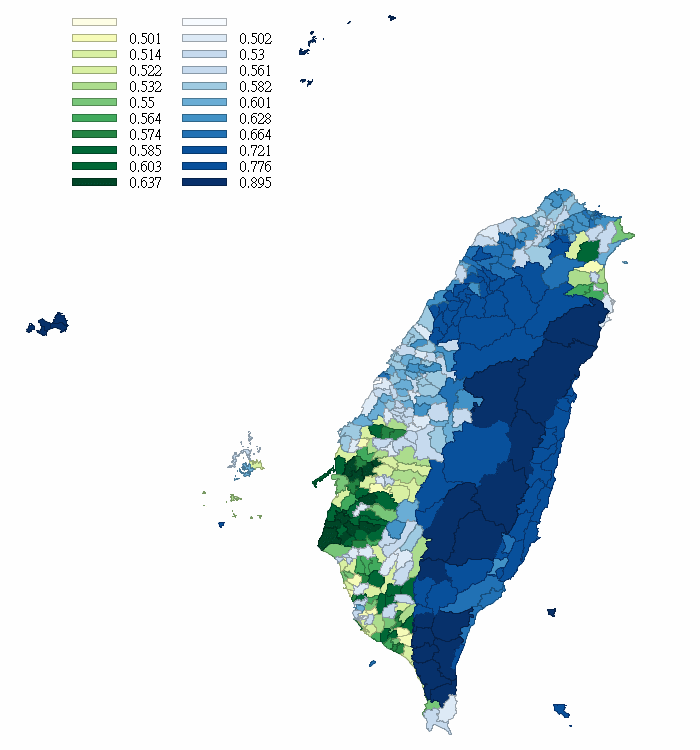

台灣的公共建設預算困窘已經不是新聞了,即便是台中都已經放棄鐵路地下化的方向,改透過高架方式進行,因此未來應該會越來越難看到鐵路地下化的例子,特別是南部地區,因為使用率相對低。地下化與高架主要都是為了解決火車與一般平面道路車輛爭路的問題,兩個方向也都能夠騰出原本的鐵軌土地開闢新的道路來紓解都市交通問題,所以就這個主要目的來說兩者的差異不大。

但鐵路地下化預期會遇到的問題比高架要多很多,像是地質是否適合開挖還是未知數(因為現在都是預估,沒人敢保證挖了會有什麼驚喜)、施工期間漫長、單位預算較高、維護不易(像是暗管與明管的差異)等等,台南本來就是個公共財務預算長期貧乏的都市,未來任何疑慮發生時台南市勢必都沒有足夠的預算來自行解決,只能夠再等待中央追加預算來處理,而這被拉長的工程時間可是所有市民要共同承擔後果的(塞車、空氣污染等等)。

另一方面,縣市合併之後資源的規劃應該被重新審視是正確的,如果有機會改變,讓一個重大建設能夠嘉惠更多市民不會是一件壞事;當然,這樣的重大工程也不是說變就能變的,需要有更多人投入去研究可行性,可惜並沒有太多議員願意投入資源做這方面的研究。

同樣的預算下,地下化工程改變為高架工程可以預期的是能夠建構的範圍會擴大,當然,這也意味著會有更多人的土地因此必須被徵收、觀感的落差也勢必引發更多的反彈聲浪,但市長與議員本來就該扮演著承擔政治風險的角色,重點是這個政策的執行是否能夠為台南帶來更好的改變,市長與議員是否願意花時間與人民溝通,甚至教育人民去看更長遠的未來。

不過目前提出的資訊都是片面的,缺乏許多必要的評估程序,這樣的程序需要仰賴市長或議員投入資源進行,不會是一般市民能夠獨立完成的。如果能夠有更多人認同這個方向,也許可以進一步影響執政團隊,雖然目前看起來這是條艱難的道路 😉

~ 20140721 ~

市府有一則新聞提到:

“101年8月15日獲交通部同意補助台南市政府500萬元辦理「臺南鐵路立體化延伸至善化地區可行性研究」計畫,正式啟動台南市鐵路立體化延伸計畫,已規劃自大橋車站以南約0.3公里(銜接市區鐵路地下化)至善化火車站北側0.5公里處,長度約16.2公里,經過大橋、永康、新市、南科,善化等5個車站,及11處路橋、1處車行地下道、10處平交道。”

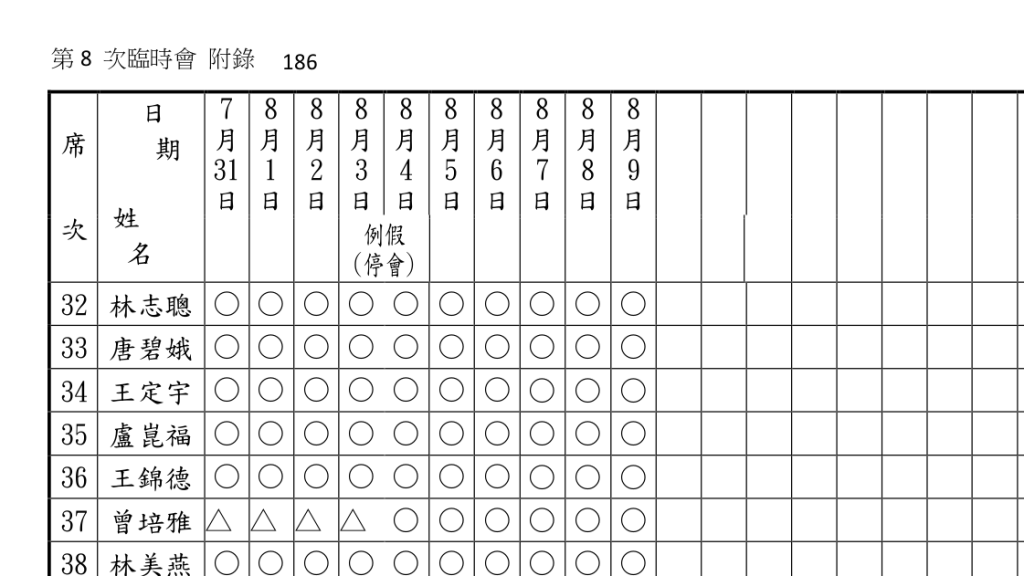

依據 20120515 台南市議員郭國文- 第一屆第三次定期大會:市政總質詢 影片的資訊,這份研究報告已經送出,還不知道交通部的回應。