有網友針對理念的部份進一步提問,所以直接回應了,回答的原文網址可以參考 https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1532708827.A.B25.html

※ 引述《devidevi (凱特)》之銘言:

: 有看過哪個版友發文前先介紹自己背景的

: 介紹自己的背景是要因為你的背景支持你???

: 還是你能解釋一下,一開始就介紹自己背景的關係??

自我介紹一開始不介紹背景?我想提及這些過程或許是想告訴大家,參與政治這件事情我不是只有嘴巴說說,而是實際跳脫了自己的舒適圈去學習、體驗,然後四年後回到自己最初的想法繼續走下去

: 你可以說明看看借活動中心做什麼??

: 你借失敗這件事沒有什麼好提的

: 你借活動中心要宣傳什麼理念更重要

借活動中心的理由就是政見發表

: 從前面看到這邊我沒看到一行字是介紹你的理念,你的想法

: (你會跟人見面,對方問你的理念是什麼,你跟他說,請上這個網站去查)

: 你的背景,你的過去在你踏上這個平台之後就不重要,

: 重要的是內容,你能讓看到你文章的人獲得什麼

: 而不是要讓你自己獲得什麼

: 你給我的感覺是,你是議員,我可以從這邊(點某網址)來瞭解你,你不想跟我多做解釋

每個人有自己想要的獲得,直接、具體的問或許會比較容易些?

: 希望你自己能看看你自己的回答的內容,如果你是發問者,這樣的回答你自己滿意嗎??

每個人對於文字的感受、解讀不同,如果你是回答者,你會怎麼回答?

: 相信很多人看到我這樣回會反感,為什麼要直接挑戰別人

: 但有沒有想過一個不認識你的人為什麼要回這麼多,我甚至可以完全不要理你

: 讓文章自然沉沒…

: —-

: 很多政治人物還是抓不到柯文哲的精神,只看到表面上的媒體風光…

: 卻不懂為什麼其他政治人物說話媒體不想報也不想聽,

: 政治觀念要翻轉,沒那麼簡單…

我想我關心、參與政治不是為了有柯文哲的精神,而是希望參與政治的門檻可以因為有我這樣一個平凡的人參與而降低一些

我不太愛談抽象的東西,因為文字如果聚焦在抽象的東西上會有無止盡的延伸,這在當面閒聊時會覺得有趣,但訴諸文字卻會越來越難聚焦,因為每段文字都可以找到不同的觀點

另一位網友聊到,科技是台南需要的東西嗎?科技一直是工具,有好的工具自然要解決問題就會順一些,它或許不是必要,但有沒有工具會有些差異

舉一些實際例子

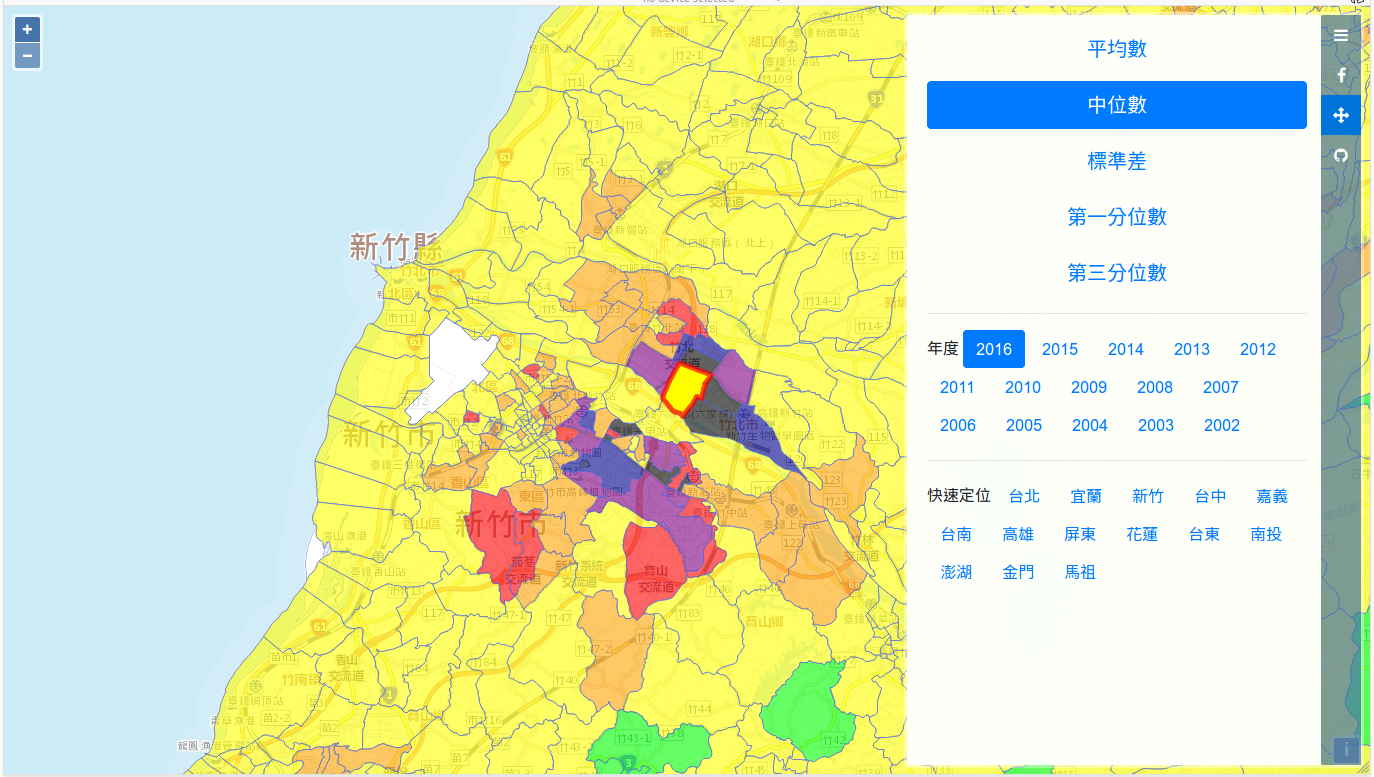

在 2015 台南登革熱爆發時,市府衛生局每天早上記者會說明最新疫情,他們使用的是一個大白板,人工抄寫最新數據後給記者拍照;白板上就是每個村里的名字,跟最新的病例數字,一般人從這個白板只能對數字有感覺,因為很難從個別村里的名字就聯想到它的分佈。

我整理了衛生局的資料,製作成線上地圖,你可以第一時間就看出病例的分佈與嚴重性

http://kiang.github.io/TainanDengueMap/taiwan/2015/

後來這個地圖被各個媒體引用,許多人選擇看這個地圖而不是官方的那個白板

如果我是一個議員,我可以從這樣的事件中挖掘出更多數據,然後用這樣的數據為基礎去督促相關單位進行檢討、演練等等,讓這個城市可以從消失的生命中學到更多,減少下一次災害來臨時造成的死傷

也許在很多人的感覺科技就像 3C 玩具一樣,但在我所談的科技是能夠融入到市府行政工作中的工具,所以我說科技為先;我們當然不必然需要這些科技,畢竟划船也是有機會環遊世界的。

其次,我希望科技的導入可以在推行各種政策時能夠有更多數據進行佐證,而不是訴諸情感、話術,我跟一般議員參選人的差異在於,我有能力針對大量數據進行驗證,而我在參選過程也是持續在強調與證明這件事情。

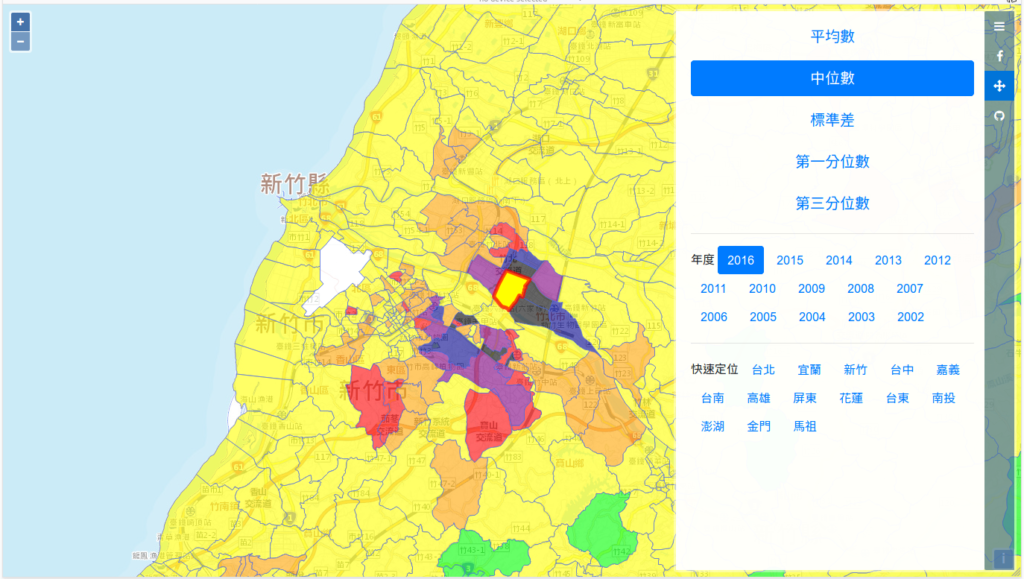

以最近聊的人行道來說,我去翻閱了台北與台南的工務局年報,試算了裡面的數據,在台北目前人行道面積約佔車行道路面積的 11.27% ,而台南是 1.2% ,台南明顯不足;進一步的,我找出自己選區(北區、中西區)範圍內超過 20 米寬的道路,運用歐盟研究的模擬數據去製作另外一張地圖

https://kiang.github.io/tainan_basecode/walking/

在這個地圖中點選個別的藍色道路線可以看到,這條道路可以容納多少車輛,以及當我們把道路中的一線車道換成兩邊的人行道,能夠使用這條道路的人會增加多少,一般會有4~6 倍的差異,也就是說在不拓寬道路的前提下,增加人行道就可以讓更多人使用這條道路。

然後我讓這個訴求成為政見

https://medium.com/%E6%B1%9F%E6%98%8E%E5%AE%97-kiang/b9ad1cd24a90

我想我跟其他候選人的最大差異就在於此,我希望可以有更多的客觀數據取代感覺,這樣一來這個城市才能夠真的進步,而不是每次選舉都開出支票要政府砸錢,那個預期效益卻從來沒有達成,有興趣可以看看另一個例子,黃金海岸

https://www.facebook.com/eventshorizonspace/posts/2541445532748105

在軟體工程師的世界,我們常在說 “Talk is cheap. Show me the code.” ,因為用講的總是可以講得很輕鬆,但實際做卻是另外一回事;雖然大家不太看臉書的關於頁,但我裡面埋了一句

另一個政治素人,用行動培養想法

我希望你可以從我的行動去理解我的想法,也希望我的參與能夠促成更多行動,更多能夠具體改變這個城市的行動,而這些行動就是我的理念 😉