感謝導演皓申與怪咖系列紀錄片的工作團隊能夠把我的故事拍的這樣精彩,其實在紀錄片拍攝之前就有碰過面,當時他只是閒談間提到或許可以拍攝關於我們這種軟體人的故事,之後隔了很長一段時間再次碰面,他提到賄選實價登錄地圖很有趣,所以把我的主題帶入了怪咖系列紀錄片專案中;不過賄選實價登錄地圖我並沒有相當深入,因為裡面的資訊需要大量人工整理,以及一些法律領域的專業我不熟悉,所以很快我就把重心放在其他地方,過程中一直轉換主題應該是最讓他們感到困擾的部份吧。

拍攝過程皓申一直強調,我就照自己平常的習慣即可;我則是一直提到,對於紀錄片會如何呈現我不會有什麼意見,就照他的想法我都可以配合。就好像站在橋的兩端一直搶著要讓對方先走,然後兩個人卻都一直卡在橋邊一樣,所以影片雖然只有 16 分鐘,但前後拍攝了超過一年,有些片段我是看到影片才想起當時有在拍攝。

我從很小的時候就會有那種被當作怪咖的感覺,因為在台灣經濟起飛的過程是我家最艱難的一段日子,家裡窮又遇到作為經濟支柱的父親重病,最糟的時候繳不出房租被驅趕、家裡也不知道下一餐在哪裡,直到父親過世之後債務消失與社會接濟下我們才有機會從零開始,所以練就了能夠在激情環境中保持冷漠的習慣,說穿了只是害怕再次受傷的心理作祟。

因為有著對人冷漠的特質,讓我在高職接觸電腦後感覺如魚得水,資訊工作的特性是不需要接觸人,只要一台電腦加上網路我可以完成許多工作,隨著這個社會對於資訊工具的依賴越深,我在資訊領域就可以創造遠大於許多傳統工作的市場價值,進而有機會跳脫社會底層存在的惡性循環中。眼前可能連小康的條件都還達不到,但是對比過去家庭負債過程的人生與過程中認識的同儕,我覺得自己已經相當幸運。

眼前人生的大半時間我大多糾結在金錢的煩惱與追逐中,在孩子的出生後打亂了步調,迷惘的過程剛好台灣發生了太陽花事件,也許是作為父親的改變、也或許是作為工程師那種習慣深入問題的習慣,我在那個時間點才開始接觸大量的社會議題;剛開始以為很短的時間內就可以改變些什麼,沒想到從 2014 的一個轉折就讓我跟社會議題的連結走到今天,雖然許多社會議題跟當時沒有太大差異,但我已經不再那樣天真的認為自己就可以改變這一切。

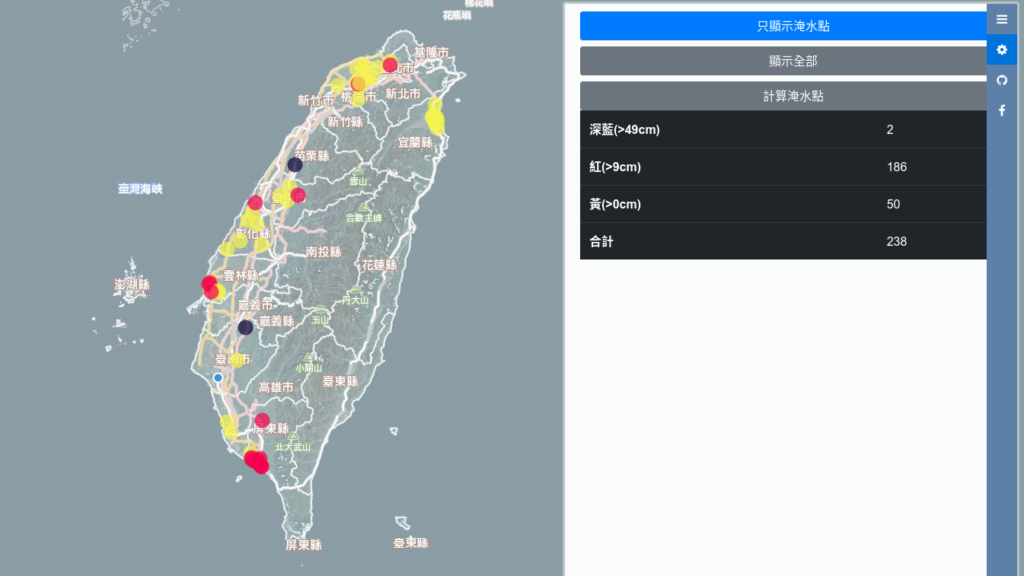

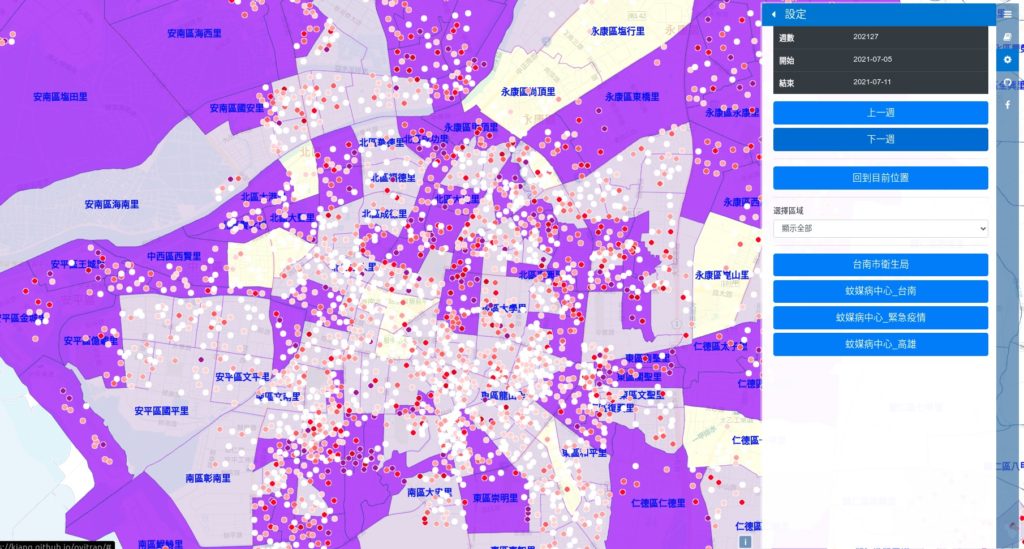

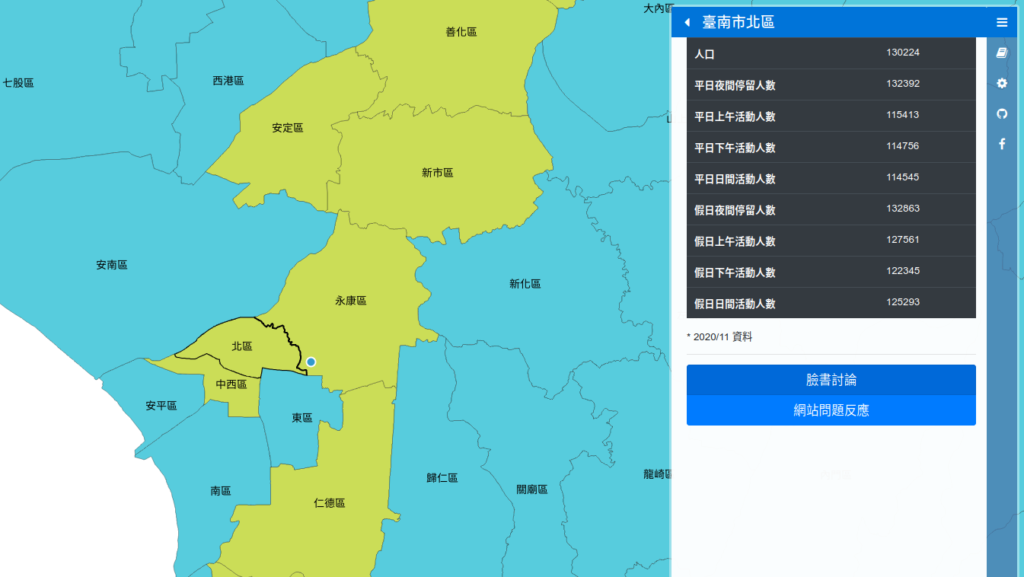

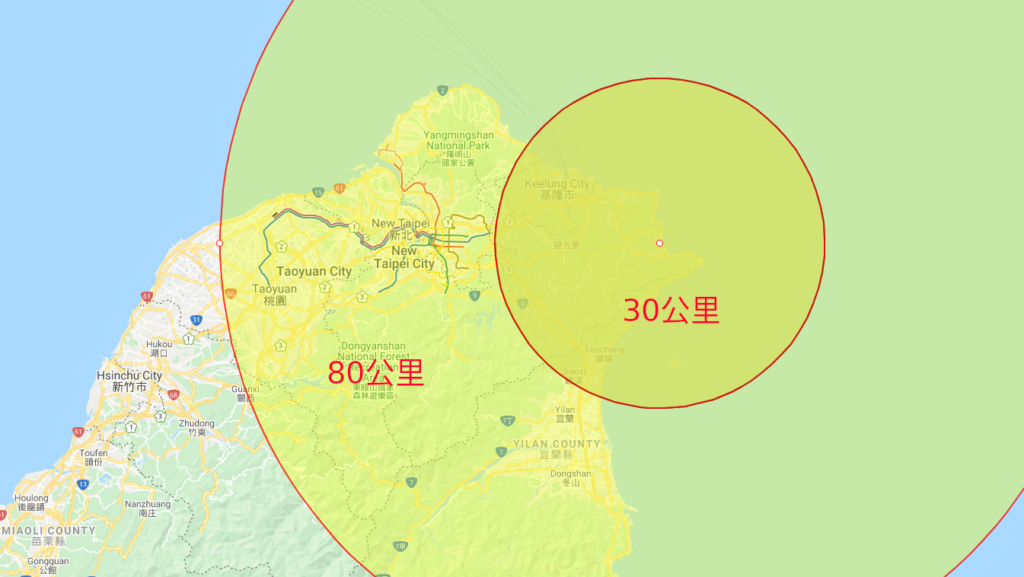

社會議題的改變需要氣氛,資訊工具的存在能夠加速部份發酵的過程,但沒辦法取代社會議題依賴整體共識的基本原則;在這樣的想法中,可以發現真相地圖紀錄片中的我接觸了非常多元的議題,地圖創作往往只是一個里程碑而非終點,我在持續觀察社會脈動中找到能夠發揮的主題,藉由資訊技術去多推進一點,看看議題能否順利發酵。

怪咖系列紀錄片其他主角跟主題有著很深的連結,我在真相地圖紀錄片中就像是拿著電腦遊走在多個主題之間,可以說是怪咖中的怪咖 (?)。

我跟導演皓申有一個共通的想法,無論在真相地圖紀錄片中看到的片段或是我針對個別議題進行的資訊創作,這些都是基於實際發生的真相,只是無論爐渣或是武漢肺炎等等議題都還是現在進行式,影片或是作品都沒辦法告訴你結論會是什麼;如果你期待這些議題走向更好的結果,現在開始行動並不會太遲,任何人都可以共同參與其中,刻劃出一個你我所共同期待的真相地圖。

怪咖系列 【真相地圖】 – https://www.youtube.com/watch?v=ShZTQWEmvHc